Die Große Hungersnot von 1845-1848 ist ein dunkles und unauslöschliches Kapitel in der irischen Geschichte. Die Zerstörung des Kartoffelanbaus durch die Kraut- und Knollenfäule vernichtete die Hauptnahrungsquelle und stürzte Irland in eine katastrophale Hungersnot.

Als Reaktion darauf wurden sogenannte „soup kitchens“ eingerichtet, um die humanitäre Krise zu lindern.

Die Nahrungsmittelhilfe hat sich jedoch als komplex und kontrovers erwiesen, insbesondere durch das ominöse „take the soup“. Dieser Ausdruck verschleierte eine schockierende Realität: irische Katholiken, die gezwungen wurden, ihren Glauben im Austausch für eine Mahlzeit aufzugeben.

Dieser Slogan, der sich in das kollektive Gedächtnis eingeprägt hat, hat auch heute noch einen traurigen Nachhall in der irischen Gesellschaft.

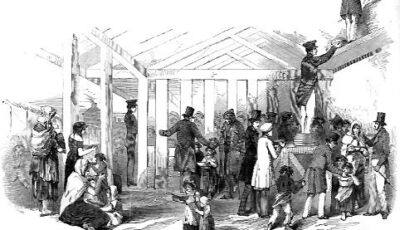

Eine Soup Kitchen in Cork – Public Domain

Die irischen Suppenküchen wurden in den ersten Jahren der Großen Hungersnot in Irland gegründet.

Sie wurden von Wohltätigkeitsorganisationen, religiösen Gruppen und bis zu einem gewissen Grad von der britischen Regierung gegründet und hatten die Aufgabe, Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen.

Diese Suppenküchen, die auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basierten, waren oft eine einzige Überlebenschance für die hungernde Bevölkerung und wurden von den Iren dankbar angenommen….

Leider waren die Mahlzeiten oft einfach und wenig nahrhaft… aber die Hungrigen waren zufrieden.

Meistens handelte es sich um einfache Suppen aus minderwertigen Lebensmitteln. Zwiebeln, Kohl, Rüben, Wasser und manchmal ein wenig Milch waren die Grundzutaten.

Diese Suppen wurden oft mit literweise Wasser verdünnt, um möglichst viele Menschen in einer Zeit beispielloser Nahrungsmittelknappheit zu ernähren.

Wenn möglich, wurde Maisbrot (ein typisch amerikanisches Brot) als Beilage angeboten, was den Eindruck eines vollen Magens verstärkte.

Fleisch war selten und teuer und wurde daher kaum in Suppen verwendet. Wenn es verfügbar war, wurde es in sehr geringen Mengen verwendet, um Geschmack zu verleihen.

Wie auch immer, diese Mahlzeiten waren für viele Iren der letzte Schutz vor dem Tod. Diese wertvolle Hilfe ermöglichte es ihnen zu überleben und ein paar Tage mehr Zeit zu gewinnen, um sich gegen die Widrigkeiten zu behaupten.

Diese Organisationen, die aus allen religiösen Konfessionen und politischen Parteien stammten, waren damals ein Beweis für das Wohlwollen und die solidarische Kraft der damaligen Zeit … bis es mit dem Slogan „Take the Soup“ im Laufe der Monate immer schlimmer wurde.

Suppenfässer bereit zur Verteilung im Rahmen der „Take the soup“-Kampagne – Public Domain

Leider hat sich das anfängliche Wohlwollen einiger Organisationen in Opportunismus verwandelt.

Einige der damaligen Suppenküchen wurden von der britischen Regierung und protestantischen religiösen Institutionen betrieben.

Im Laufe der Monate sahen diese eine Chance:

Warum sollte man diese Mahlzeiten nicht auch katholischen Iren anbieten, wenn sie zum Protestantismus konvertieren?

Take the soup“ (Nimm die Suppe) wurde überall in Irland auf Plakaten veröffentlicht.

Die Nachricht verbreitete sich in den ländlichen Gebieten Irlands, wo die Hungersnot die Bevölkerung am stärksten traf… insbesondere in Dingle und auf Achill Island.

Wie konnten die Briten von den Iren verlangen, ihren Glauben aufzugeben, um zu überleben? Wie konnten sie von ihnen verlangen, zwischen der Hölle (als Folge ihres Wechsels des religiösen Bekenntnisses) oder dem Überleben (dank der Mahlzeiten, die von den soup kitchens verteilt wurden?) zu wählen?

Warum solche Taten in einer Zeit des dramatischen Elends?

Eine Soup Kitchen in Dublin – Public Domain

In Wahrheit verbarg sich hinter diesem Slogan eine besonders düstere Strategie der Engländer: Sie wollten ihre Macht über die irische Gesellschaft weiter ausbauen… indem sie die Verwundbarkeit und das Elend der Bevölkerung ausnutzten.

Jahrhundert über die Insel herrschte, lebte protestantisch und versuchte, seinen Glauben, seine Gesetze und seine Politik der oftmals protestierenden Grünen Insel aufzuzwingen, koste es, was es wolle.

Zu dieser Zeit sah die Regierung Großbritanniens (unter der Führung von Lord John Russell) den irischen Katholizismus sogar als eine potenzielle Bedrohung für die Stabilität und Einheit des Empire.

Daher wurde die Konvertierung der Iren zum Protestantismus von einigen als ein Mittel angesehen, die religiöse und politische Einheit zu stärken und gleichzeitig die Assimilation der Iren an das britische Empire zu beschleunigen.

Die Engländer hofften, die Iren in größerem Umfang zum protestantischen Glauben zu bekehren… und gleichzeitig als Retter zu erscheinen.

Es wäre jedoch karikaturistisch, diese Bekehrungsarbeit nur auf koloniale Interessen zu reduzieren.

Unter den protestantischen Evangelisten gab es viele, die ohne politisches Kalkül handelten, mit dem einzigen Ziel zu helfen und zu unterstützen.

Sie betrachteten die Bekehrung von Katholiken als einen Akt spiritueller Wohltätigkeit. Sie glaubten aufrichtig, dass der Protestantismus der wahre Weg zur Erlösung sei und dass die Bekehrung der Katholiken ein Weg sei, sie zu „retten“.

In diesem Sinne wurde die Bereitstellung von Lebensmitteln als Gegenleistung für die Bekehrung nicht als Zwang angesehen, sondern eher als Anreiz, das anzunehmen, was sie als den wahren Glauben betrachteten.

Darüber hinaus sahen einige protestantische Prediger ihren Glauben als überlegen an, sowohl in moralischer als auch in sozialer Hinsicht. Sie glaubten, dass der Protestantismus Werte wie Arbeit, Ordnung und Disziplin fördere und dass die Bekehrung der Katholiken dazu beitragen würde, ihre soziale und wirtschaftliche Situation zu verbessern.

Zu dieser Zeit war die Evangelisierung eine gängige Praxis unter den verschiedenen Zweigen des Christentums. Insbesondere protestantische Missionsgruppen waren oft von dem Wunsch getrieben, ihren Glauben zu verbreiten. Die Hungersnot in Irland wurde als eine Gelegenheit für die Missionare gesehen, ihren religiösen Einfluss auszuweiten.

Dies galt insbesondere für Reverend Edward Nangle, einen Iren aus der Grafschaft Meath, der über 18 Jahre lang auf Achill Island evangelisiert hatte. Es entstand eine echte protestantische Kolonie.

Eine Szene aus der Großen Irischen Hungersnot – Public Domain

Es gibt keine genauen Zahlen oder offiziellen Statistiken über die genaue Anzahl der Iren, die während der Großen Hungersnot im Austausch für Lebensmittel zum Protestantismus konvertierten.

Es wird jedoch geschätzt, dass mehrere tausend katholische Iren ihren Glauben im Austausch für diese Suppe aufgegeben haben.

Diese Konvertiten, die als “ Suppenkasper “ bezeichnet wurden, lebten in einem Klima der öffentlichen Schande und wurden von den katholischen Iren, die standhaft geblieben waren, sowohl bemitleidet als auch verachtet.

Es wird jedoch angenommen, dass einige Iren zum Protestantismus konvertierten, nur um an die Suppe zu kommen… ohne jedoch ihren katholischen Glauben aufzugeben. Es wurde behauptet, dass Menschen vorübergehend konvertierten, um nach der Hungersnot wieder zu ihrem katholischen Glauben zurückzukehren. Ein Trick, der von einigen kritisiert und von anderen als genial bezeichnet wurde.

Für die Iren, die diese Mahlzeiten kategorisch ablehnten, aber dennoch überlebten, gab es nur wenige Möglichkeiten: Lebensmitteldiebstahl, Zwangsarbeit für ein karges Essen in den Arbeitshäusern oder Auswanderung in Länder wie Amerika, England oder Australien.

Es wird geschätzt, dass mehrere hunderttausend Menschen Irland verließen, um ihr Glück in milderen Gefilden zu versuchen.

Die Formel „take the soup“ ist im kollektiven irischen Gedächtnis als Symbol für die protestantische britische Unterdrückung und Manipulation während der Großen Hungersnot erhalten geblieben.

Die Iren, die sich ihrer Erinnerungspflicht verpflichtet fühlen, verziehen bei der bloßen Erwähnung des Slogans das Gesicht. Für sie ist es immer noch eine Erinnerung an eine schreckliche Zeit, die ihre Familien vor vielen Generationen betroffen hat.

Sie erinnert nachdrücklich an die Übergriffe der Briten zu jener Zeit, die zu allem bereit waren, um ihre Kontrolle über Irland auszuweiten.

Sie zeigt auch die extreme Verzweiflung, mit der die Menschen konfrontiert waren, sowie die schmerzhaften Entscheidungen, die ihnen durch Umstände auferlegt wurden, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen.